Santa Lucia Filippini, nata a Corneto (attuale Tarquinia) il 13 gennaio 1672, è stata una religiosa italiana riconosciuta per il suo impegno nell'istruzione delle giovani donne del suo tempo. Fondatrice dell'istituto delle Maestre Pie Filippine, ha contribuito significativamente all'educazione femminile. Con il supporto del cardinale Marcantonio Barbarigo, aprì la prima scuola a Montefiascone nel 1692. Il suo metodo educativo era innovativo per l'epoca, poiché prevedeva un insegnamento basato sul rispetto della persona e sull'amore per Dio e il prossimo, contrapponendosi agli standard educativi rigidi e punitivi tipici del XVII secolo. La sua opera si diffuse rapidamente in altre città italiane e nel 1707 ricevette l'approvazione papale da Clemente XI. Morì il 25 marzo 1732 e fu canonizzata da Papa Pio XI il 22 giugno 1930. Oggi le Maestre Pie Filippine sono presenti in vari paesi del mondo, continuando l'opera di educazione secondo la visione e lo spirito di Santa Lucia Filippini.

Fu una delle grandi educatrici del XVIII secolo, dirigendo l’istituto delle Maestre Pie Filippini, che aveva voluto fondare il cardinal Marco Antonio Barbarigo, vescovo di Montefiascone e Corneto, soprannominato il Carlo Borromeo della Tuscia

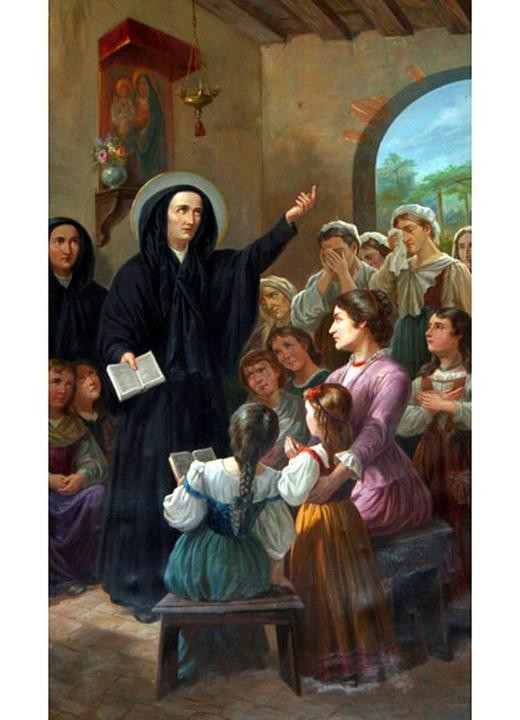

In una nicchia della basilica di San Pietro in Roma santa Lucia Filippini è raffigurata in una statua con la croce levata nella mano destra mentre con la sinistra accarezza il capo di una fanciulla inginocchiata ai suoi piedi e con un libro in mano: meglio non si poteva rappresentare il suo ruolo di educatrice nella Tuscia che condivise con altri due personaggi straordinari, la beata Rosa Venerini e il cardinal Marco Antonio Barbarigo.

Era nata a Corneto, l’attuale Tarquinia, il 13 gennaio 1672 in una famiglia agiata. Il padre, Filippo Filippini, era originario di Vezzano Ligure, nella diocesi di Sarzana, e di famiglia borghese; la madre, Maddalena Picchi Falzacappa, apparteneva alla nobiltà di Corneto. I due genitori morirono presto: la madre quando Lucia aveva appena un anno e mezzo, il padre a sette anni. La bimba venne educata da uno zio materno insieme con la sorella Elisabetta e il fratello Giovanni Francesco, morto poi in gioventù.

Doveva essere molto dotata se il parroco le affidò presto l’incarico di insegnare il catechismo alle ragazzine della parrocchia. Più grandicella cominciò a frequentare il monastero benedettino di Santa Lucia dove vivevano alcune sue parenti.

Nel 1688 il cardinal Marco Antonio Barbarigo, vescovo delle diocesi di Montefiascone e Corneto, giunse nella cittadina per la sua prima visita pastorale ed ebbe modo di conoscere la sedicenne di cui tutti dicevano un gran bene.

Ma prima di continuare la narrazione conviene soffermarci sulla figura di questo vescovo, sul quale è in corso la causa di beatificazione, perché non soltanto è strettamente intrecciato alla vita della santa, ma è stato per la Tuscia un nuovo cardinal Borromeo. Era nato a Venezia nel 1640 in una delle più note famiglie patrizie. Consacrato sacerdote, si era dedicato a insegnare la dottrina cristiana ai pescatori del suo sestiere ispirandosi all’insegnamento di san Filippo Neri. Poi durante un viaggio a Padova per trovare un amico aveva conosciuto un suo lontano parente, il celebre Gregorio Giovanni Barbarigo, vescovo della città veneta, una delle grandi figure della Chiesa secentesca, che dopo un pellegrinaggio al tomba del cardinal Carlo Borromeo, a Milano, lo volle accanto a sé insieme con due altri sacerdoti veneziani, suoi amici e compagni di viaggio. E a Padova, come sovrintendente alla dottrina cristiana, oltre che come canonico della cattedrale e visitatore, poté dedicarsi interamente alla sua vocazione di educatore. Finché nel 1676 approdò a Roma dove il suo vescovo era stato chiamato per il conclave, e poi era diventato uno stretto collaboratore del nuovo pontefice Innocenzo XI.

Nel 1678, resasi vacante la diocesi di Corfù, il papa volle nominarlo vescovo dell’isola greca dove Marco Antonio Barbarigo dimostrò le sue capacità organizzative e le sue doti pastorali. Costretto a lasciare l’isola nel 1685 per uno scontro con il generalissimo della flotta veneziana, Francesco Morosini, che pretendeva di occupare in cattedrale il posto destinato tradizionalmente al vescovo, umiliando così la Chiesa, tornò a Roma dove il papa, chiarito l’incidente, volle rinnovare la sua fiducia nei confronti del Barbarigo nominandolo nel 1686 cardinale. L’anno seguente Innocenzo XI gli propose di assumere la guida delle diocesi unite di Montefiascone e Corneto. Marco Antonio Barbarigo accettò di buon grado sebbene quella mensa fosse gravata da un’annua pensione di ben mille scudi a favore del cardinal Paluzzo Altieri e avesse poche risorse: una diocesi, oltre a tutto, poco prestigiosa per un cardinale.

Il Barbarigo giunse a Montefiascone verso la fine del 1687 trovandovi una situazione disastrosa perché la diocesi non aveva vescovo da trent’anni. Ancora a quei tempi, nonostante il concilio di Trento, molti vescovi vivevano lontani dalle loro sedi preferendo spesso gli agi di Roma e facendole governare da vicari. Così descriveva lo stato della diocesi Giovanni Marangoni, che aveva conosciuto bene il Barbarigo e sul quale aveva scritto la prima Vita: «Regnava negli ecclesiastici una molto crassa ignoranza delle cose di Dio, della dottrina cristiana e dei sacri riti; ed a riserva di alcuni pochi dalla maggior parte dei preti s’ignoravano anche i primi principii della lingua latina. Vide nei parroci affatto per terra l’esercizio tanto necessario dell’insegnare la dottrina cristiana e spiegare al popolo il catechismo ed universalmente nel clero... una libertà di vivere dissoluto peggio dei secolari, dai quali molti e molti di loro non differivano neppure nell’abito, frequentando le pubbliche bettole ed osterie, e ciò che è molto peggiore intervenivano a balli e festini vestiti da donne, e tra le mascherate e di giorno e di notte facevano spicco maggiore con gradito trattenimento di tutti. Dal tenore prenominato di vita che menavano gli ecclesiastici può facilmente dedursi qual fosse quello del vivere di secolari, bastando solamente il dire, che regnava comunemente una totale corruttela di vizi e specialmente disonesti, che sembrava una selva più tosto di bruti che di uomini ragionevoli».

Il cardinale si rimboccò le maniche, com’era solito fare. Cominciò a chiamare i preti della Missione di Monte Citorio a Roma perché per un mese intero predicassero e confessassero in tutto il territorio. Poi con visite personali cominciò a bonificare il clero. Ma occorreva soprattutto formare giovani sacerdoti, più sensibili alle nuove direttive: sicché il Barbarigo, con l’efficienza di un patrizio della Serenissima, si mise a ristrutturare e ampliare un piccolo fatiscente seminario agonizzante che era stato fondato dal suo predecessore ma mancava di mezzi e di organizzazione.

Durante una delle sue visite pastorali capitò a Tarquinia dove si accorse immediatamente dei carismi di Lucia Filippini. La volle portare con sé a Montefiascone, sistemandola nel Conservatorio di Santa Chiara, un monastero che vivacchiava nel rilassamento e nelle ristrettezze economiche e che il cardinale voleva riportare all’antico fervore. In quel monastero Lucia venne accolta come educanda per quattro anni perché sotto la direzione del cardinale, che la seguiva paternamente, potesse maturare la sua vocazione.

Nella sua opera di rinnovamento della diocesi Marco Antonio Barbarigo sentiva la necessità di una serie di scuole per le fanciulle povere perché sapeva che un rinnovamento della vita morale doveva necessariamente passare attraverso le donne. Occorreva dunque educarle, istruirle, prepararle come future madri di famiglia. Ma non sapeva ancora chi potesse assumersi questo difficilissimo compito che richiedeva competenza ed esperienza; finché un giorno passarono da Montefiascone due padri gesuiti che gli suggerirono di rivolgersi a una signorina viterbese, Rosa Venerini, che sotto la direzione di un loro confratello, padre Ignazio Martinelli, aveva fondato una scuola pubblica per giovani povere, anzi per zitelle, come si diceva allora, chiamando a collaborare alcune sue amiche.

Rosa Venerini, sulla cui vita e figura rinviamo il nostro lettore al capitolo dedicato a lei più avanti, accettò di trasferirsi a Montefiascone a patto di poter tornare alla scuola di Viterbo appena avesse portato a termine il suo compito.

Arrivò con un’altra maestra e venne alloggiata nel Conservatorio di Santa Chiara dove ebbe modo di conoscere Lucia Filippini: era il 1692. Le due maestre di Viterbo, alle quali il cardinale procurò successivamente varie case a pigione, cominciarono un triplice lavoro: istruire un gruppo di giovani come future maestre, insegnare alle ragazzine e infine educare le donne mature di Montefiascone con un’orazione comune e con una lezione spirituale. Fu in questo periodo probabilmente, ma non abbiamo notizie certe, che Lucia Filippini, spinta dal cardinale, cominciò a collaborare con la Venerini, ma con riluttanza perché ancora pensava di essere chiamata a una vita contemplativa.

Nel giro di due anni si aprirono, oltre a quella di Montefiascone, altre dieci scuole nei paesi della diocesi. E quando nel 1694 Rosa Venerini volle tornare a Viterbo, dov’erano sorti problemi e contrasti nella scuola durante la sua assenza, il Barbarigo riuscì a convincere la riluttante Lucia ad assumere la direzione dell’istituto, nonostante che lei avesse appena ventidue anni. E non fu deluso perché Lucia non soltanto riuscì ad assolvere al suo compito ottimamente ma divenne il cuore dell’istituto che condusse tra mille difficoltà anche dopo la morte del cardinale.

Il Barbarigo la seguiva attentamente. Spesso si recava nella casa delle Maestre insegnando loro che cosa dovevano spiegare alle allieve e spronandole al lavoro apostolico. Ripeteva spesso questa esortazione: «Le mie Maestre siano come nuvole cariche d’acqua, che la spargono per le anime di tutta la diocesi. È necessario che siano prima sante loro per poter santificare le altre anime. Bisogna essere prima conca e poi canale. Bisogna dare agli altri quello che avanza a noi». Le confessava, le ascoltava, le indirizzava. Ogni anno poi chiamava tutte le Maestre sparse per la diocesi e faceva dar loro dai Padri Pii Operai un corso di esercizi di dieci giorni, intervenendo pure lui. Aveva anche ideato un abito, quello che continuano a portare ancora adesso; e infine, nel 1704, aveva procurato alla scuola di Montefiascone la sede definitiva, quella di piazza Santa Margherita, dove ora vivono le Maestre Pie.

Il 6 ottobre 1704 il cardinale si recò al monastero di Santa Chiara, dov’era vissuta Lucia Filippini e che continuava ad avere problemi economici, tant’è vero che le monachelle, così venivano chiamate popolarmente le religiose, erano preoccupate per lo stato ormai fatiscente dello stabile che non potevano riparare. Marco Antonio Barbarigo propose di trasformare il Conservatorio di Santa Chiara in una casa per le Maestre Pie. Se le suore erano disposte ad associarsi alle Maestre, si sarebbe impegnato a restaurare la casa e a provvedere al loro sostentamento. Tutte aderirono tranne una che venne poi ricevuta dalle monache benedettine di Santa Lucia in Corneto.

Il Barbarigo mantenne le promesse e il Conservatorio si chiamò Casa delle Maestre Pie. Il 15 ottobre presentava le regole scritte, sicché possiamo dire che egli diede per primo veste legale e canonica alla futura Congregazione. Il 27 ottobre infine designò come superiora generale Lucia Filippini, già direttrice delle scuole della diocesi.

Ma il progetto del cardinale non poté realizzarsi perché le monachelle, più inclini alla vita contemplativa, non accettarono di fatto le regole del nuovo istituto e l’autorità della Filippini. Cominciarono ad abbandonare il monastero: finché Lucia Filippini chiese al cardinale di lasciare a sua volta il monastero per dedicarsi soltanto alle scuole.

Marco Antonio Barbarigo non si diede per vinto e ideò un’altra soluzione: una Congregazione del Divino Amore e un Convito dello Sposo Celeste. Nella prima voleva raccogliere le persone che tendevano alla vita contemplativa assegnando loro maggiori esercizi di pietà, non riservando ad esse altro esercizio di vita attiva che l’orazione mentale alle donne e gli esercizi spirituali alle ragazze della prima comunione. Nel Convito dello Sposo Celeste avrebbe invece raccolto le persone più inclini alla vita attiva, dispensandole da tanti esercizi di pietà perché si dedicassero all’opera delle scuole: così avrebbe appagato i desideri delle Maestre Pie e di Lucia Filippini, più inclini alla vita attiva e all’insegnamento. Ma questa nuova struttura, dove la Congregazione del Divino Amore avrebbe assunto anche il compito di formare le Maestre, non piacque a Lucia Filippini che vide in pericolo il lavoro condotto fino ad allora. Pensò di trasferirsi a Viterbo con Rosa Venerini e chiese il permesso al cardinale di lasciare la direzione delle Maestre Pie.

Il Barbarigo, pur di non perderla, decise di mantenere in vita le Maestre Pie accanto ai nuovi istituti. Ma non ebbe il tempo per completare il suo disegno. Morì il 26 maggio 1706.

Lucia Filippini continuò il suo lavoro sotto il successore, il vescovo Pompilio Bonaventura, che arrivava da Gubbio. Un lavoro prezioso perché le sue scuole insieme con quelle della Venerini colmavano un vuoto nella Tuscia. Nel resto dell’Italia vi erano già scuole cristiane per fanciulle, come quelle curate dalle Suore Angeliche di Sant’Antonio Maria Zaccaria o dalla Compagnia delle Dame di Sant’Orsola e, a Roma, dalle Oblate del Bambino Gesù, istituite nel 1672 dalla lucchese Anna Moroni. E proprio a Roma nel 1655 Alessandro VII aveva istituito per iniziativa del cardinal Girolamo Farnese le scuole pontificie, dette anche regionarie, dove alcune «donne provette, in maggioranza maritate» insegnavano alle fanciulle percependo uno stipendio fisso dall’elemosiniere apostolico. Ma il provvedimento riguardava soltanto il centro urbano di Roma e un numero ristretto di ragazze perché le poche disponibilità economiche non permettevano di soddisfare tutte le richieste. La Tuscia, come le altre terre laziali, ne era priva.

Il metodo scolastico di Lucia Filippini, non dissimile da quello di Rosa Venerini, mirava soprattutto alla formazione religiosa, ma insegnava alle «figlie del popolo» anche un lavoro manuale pratico. Quanto all’istruzione propriamente culturale, occorre sottolineare che in una scuola popolare del Seicento e in un ambiente prevalentemente agricolo doveva essere necessariamente limitata. S’insegnava a tutte a leggere e a far di conto. La scrittura invece non si doveva insegnare «indifferentemente a ciascuna, ma a quelle sole che sarà necessario e molto convenevole che lo sappiano». Insomma, l’impostazione della scuola dava la preferenza all’utile e al convenevole.

Quanto al metodo d’insegnamento, era straordinariamente in anticipo sui tempi perché si educavano le fanciulle secondo la loro capacità, età e condizione, alternando il metodo individuale esplicito a quello collettivo o simultaneo. Altra innovazione importante era il metodo dialogico. Come spiega Mafaldina Rocca M.P.F. in Una luce nella Chiesa (Roma 1969), «le prime domande erano semplicissime: esigevano però viva attenzione ed intelligenza; portavano all’autoscoperta graduale della verità. In tal modo si aveva il senso della conquista personale. Il suo dialogo si dispiegava con domande di controllo e alla fine, trattandosi di religione, faceva riassumere il tutto con formula catechistica».

Lucia Filippini, eseguendo la volontà del Barbarigo, volle anche istituire per le proprie allieve gli esercizi spirituali annuali che duravano otto giorni e notti: esercizi che estese anche alle ex alunne e alle donne che volessero prepararsi adeguatamente alle nozze con veri e propri ritiri prematrimoniali di grande valore sociale perché le giovani così educate diventavano spesso spose e madri esemplari.

Nel 1707 Clemente XI, tramite il suo elemosiniere apostolico, Alessandro Bonaventura, fratello del vescovo di Montefiascone, invitò Lucia Filippini ad aprire delle scuole a Roma. La prima sorse nella parrocchia di San Lorenzo ai Monti affidata ai Padri Pii Operai, in una casetta in via delle Chiavi d’Oro. Poi le scuole si moltiplicarono grazie all’appoggio dell’Elemosineria Apostolica. I suoi successi provocarono probabilmente invidie e maldicenze che si concretarono nell’accusa di una deviazione dottrinale, di quietismo. Fortunatamente la denunzia al Sant’Uffizio non ebbe seguito e Lucia riuscì a sottrarsi all’ambiente romano tornando nel dicembre dello stesso anno a Montefiascone. A sostituirla chiamò la sua antica maestra, Rosa Venerini, che tuttavia dovette presto rinunziare all’incarico perché il suo metodo d’insegnamento, che dava meno spazio alle pratiche di pietà, non soddisfaceva le alunne. Sicché Lucia dovette inviare due sue collaboratrici da Montefiascone.

Le Scuole Pie Filippini di Roma si svilupparono grazie ad Alessandro Bonaventura: nacque così a poco a poco l’Istituto pontificio delle Maestre Pie Filippini, distinto dall’istituto diocesano di Montefiascone, e che conta ormai un migliaio di suore.

Il cardinal Barbarigo, morendo, aveva designato eredi dei suoi beni le Scuole della diocesi, assegnandone l’amministrazione alle prime due «dignità pro tempore del capitolo della Cattedrale», cioè al decano e al sacrista. Questi, «col parere della congregazione economica, eretta nel seminario», dovevano dispensare «nei tempi opportuni le rendite alle Maestre delle Scuole per il loro nutrimento». Ma l’amministrazione fu in realtà lasciata nelle mani di Lucia Filippini con ottimi risultati, tant’è vero che lei riuscì ad acquisire altri beni in modo da avere rendite sufficienti per finanziare l’attività didattica.

Dopo la morte del decano Luca Corneli, che era stato amico devoto del cardinal Barbarigo, le cose cambiarono. Il vicario generale di Montefiascone, Sebastiano Antonini, nominò nuovo decano il canonico Antonio Falisci che chiese a Lucia l’amministrazione di tutti i beni secondo quanto prevedeva la disposizione testamentaria: Lucia dovette cederla immediatamente.

Il Falisci, esaminando le carte, si accorse che molti nuovi beni erano stati registrati a nome di Lucia anziché del Monte della Scuola delle Zitelle. Fu facile accusarla di truffa compiuta con l’intento di impossessarsi dei beni delle Scuole. Certo, da un punto di vista formale, Lucia aveva sbagliato. In realtà lo aveva fatto per controllare meglio quei beni che servivano all’istituto, cercando in tal modo di correggere di fatto le decisioni del cardinal Barbarigo che ponevano le Scuole in balia di elementi estranei ad esse. E che le sue preoccupazioni non fossero infondate lo dimostrarono gli sviluppi della questione. Nel 1727, citata davanti al giudice ordinario, ch’era lo stesso vicario generale, dovette dichiarare che aveva prestato il suo nome soltanto come maestra ed economa dei beni e che rinunciava a qualunque pretesa su di essi.

Il 12 dicembre 1727 il vescovo Pompilio Bonaventura erigeva l’istituto ad ente morale eleggendo un economo ad amministratore di tutti i beni. Con la nomina dell’economo le Scuole Pie vennero a mancare di ogni sostentamento: i nuovi amministratori stornavano altrove gran parte delle rendite ingannando anche il vescovo. Lucia era preoccupata, addolorata e umiliata.

Le Maestre di Roma parlarono della gravissima situazione al loro superiore, Nicolò Saverio Albini, allora elemosiniere di Benedetto XIII. Monsignor Albini invitò a Roma Lucia che vi si trasferì sul finire del 1729. Era già gravemente malata di un tumore al petto che l’avrebbe stroncata presto. Ma non si arrendeva. Grazie alla principessa Altieri, Lucia riuscì ad interessare al problema anche il cardinal Lorenzo Altieri, molto ascoltato dal papa. Poi, preoccupata per le sue Scuole, nel luglio del 1730 rientrava a Montefiascone. I due ultimi anni di vita furono un calvario non soltanto per la malattia ma per la lotta che dovette sostenere in diocesi. Ormai la questione era a conoscenza del papa grazie al cardinal Altieri e a monsignor Albini che aveva suggerito di stendere un memoriale; sicché cominciarono a giungere a Montefiascone le prime richieste di chiarimenti. Il vescovo, subornato dal vicario che copriva i compari, si offese per questi interventi da Roma e per la richiesta delle Maestre di riavere l’amministrazione contro quanto da lui solennemente stbilito tre anni prima.

Lucia morì il 25 marzo 1732, prima di veder risolta la questione che le stava più a cuore. Fu sepolta nella cattedrale di Montefiascone, da cui venne traslata trionfalmente il 15 novembre 1962 per essere posta nel centro della cripta restaurata. Ma già nel 1930 era stata canonizzata e due anni dopo, il 25 marzo 1932, sua festa liturgica, eletta patrona speciale di tutta la diocesi.

Dopo la sua morte gli avvenimenti precipitarono: l’economo veniva sostituito, il decano Antonio Falisci moriva e il vicario generale della diocesi, Sebastiano Antonini, rinviato nel 1733 a Senigallia, sua diocesi originaria, dove rientrava nell’ombra. Il vescovo aveva finalmente capito, grazie probabilmente ai consigli romani, di essersi circondato di truffatori. Le Scuole Pie erano salve.

Il 20 luglio 1926 l’istituto di Montefiascone è stato riconosciuto con decreto vescovile Congregazione diocesana col nome di Scuole Pie di Montefiascone.

Santa Lucia Filippini nacque il 13/01/1672

Santa Lucia Filippini nacque a Tarquinia

Santa Lucia Filippini morì il 25/03/1732

Santa Lucia Filippini si festeggia il 25 marzo